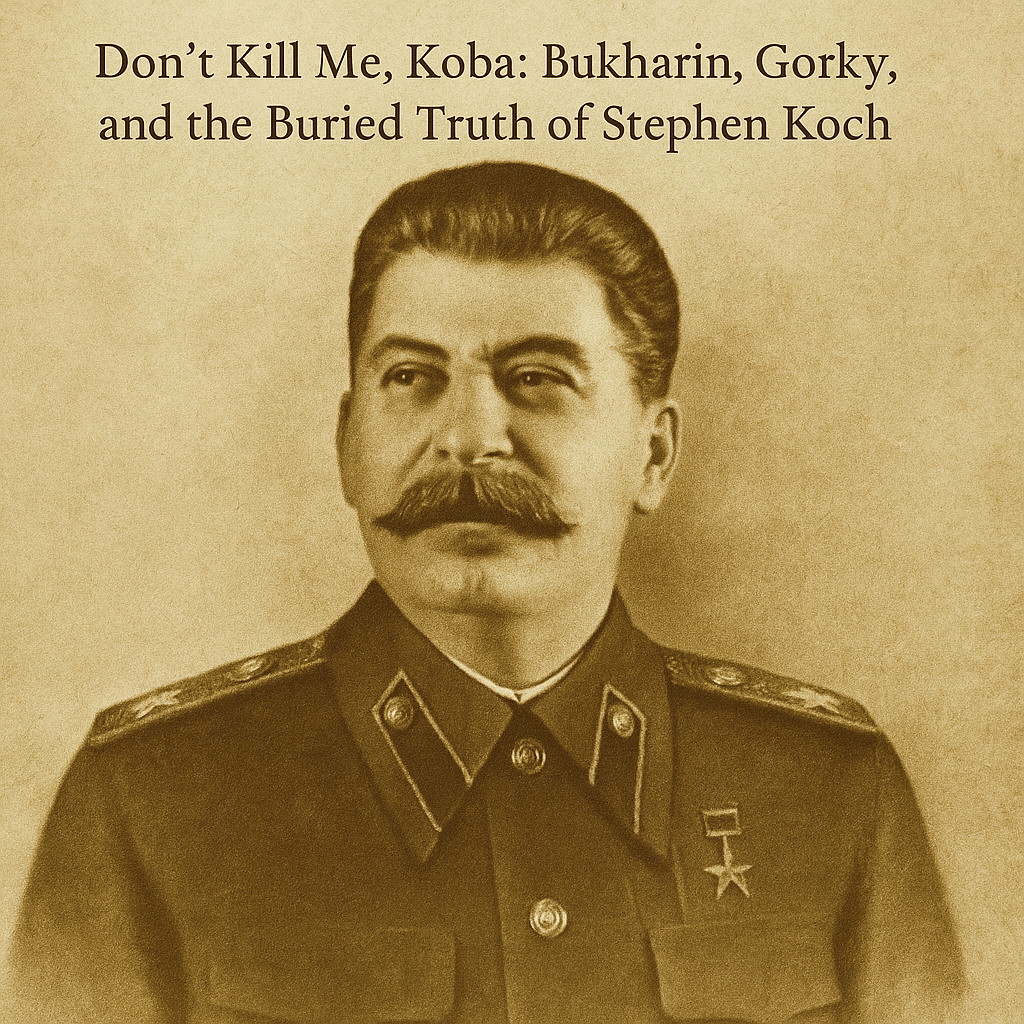

La Torre de Alejandría

No me mates, Koba es una reflexión literaria e histórica sobre el regreso trágico de Bujarin y Gorki a la Unión Soviética de Stalin, y sobre el autor estadounidense que narró esa historia con una lucidez que incomodó demasiado: Stephen Koch. ¿Por qué fue borrado? ¿Por qué su obra fue saqueada? Este ensayo enlaza a los mártires ejecutados con los escritores silenciados, revelando la maquinaria del olvido curado, tanto en regímenes totalitarios como en instituciones culturales contemporánea

Por Israel Centeno

“No me mates, Koba.”

Eso suplicó Nikolái Bujarin antes de morir. No gritó “¡Viva el Partido!”, ni “¡Abajo el fascismo!”. Suplicó. Dijo el nombre familiar de su verdugo, como un hijo a un padre traidor. Como quien se da cuenta, demasiado tarde, de que fue devoto de un dios falso.

Esa frase —íntima, patética, final— resume no solo la tragedia del siglo XX, sino también la seducción de los intelectuales ante el poder que los devora.

Pocos se han atrevido a contar esa historia con la crudeza necesaria. Uno de ellos fue Stephen Koch, novelista y ensayista norteamericano, hoy casi olvidado. Pero antes de ir a él, volvamos al origen.

Nikolái Bujarin pudo haberse quedado en París. Estaba allí en 1936 negociando la adquisición de los archivos de Marx y Engels. Sabía lo que estaba ocurriendo en Moscú. Las purgas. Los juicios. Las confesiones fabricadas. La sangre “necesaria” para la pureza del Partido. Sabía que Kamenev y Zinóviev habían sido obligados a declararse enemigos de la revolución que ellos mismos habían construido.

Y sin embargo, volvió.

Volvió sabiendo.

¿Lealtad? ¿Fidelidad al Partido más allá del dolor? ¿La esperanza delirante de ser perdonado? ¿La certeza de que morir fuera de la URSS sería traicionar la idea que lo había definido? Nadie lo sabe del todo. Pero regresó. Fue arrestado. Fue juzgado. Se confesó culpable de crímenes imaginarios. Fue ejecutado.

Y dijo: “No me mates, Koba.”

Gorki, por su parte, también pudo morir lejos. Viejo, enfermo, célebre. Pero eligió volver a la URSS en 1931, como si supiera que no podía morir fuera del relato oficial. Regresó no a escribir, sino a ser escrito. A vivir rodeado de vigilancia. A ver morir a su hijo. A perder sus archivos.

A, según muchos testimonios, ser envenenado.

Stalin no quería que muriera lejos. Un mito vivo debe morir bajo control. Un escritor verdadero no puede cerrar los ojos fuera del guion. Y así ocurrió. Murió. Su secretario era informante del NKVD. Sus médicos fueron eliminados. Y Stalin firmó el obituario.

Como Bujarin, Gorki regresó sabiendo.

Y aquí entra Stephen Koch, que se atrevió a contar estas historias. En Double Lives, Koch explica que no bastaba con controlar el poder político. Había que controlar la narrativa del poder. Y para eso, el comunismo necesitó cómplices. Intelectuales que, desde París, Berlín o Nueva York, decoraran el crimen con retórica.

Koch rastreó la figura de Willi Münzenberg, arquitecto de la propaganda soviética en Occidente. El hombre que convirtió la cultura en trinchera: revistas, películas, manifiestos, congresos de “solidaridad”. No hacía falta que Brecht, Aragon o Gide fueran comunistas. Solo que repitieran lo correcto. Solo que ayudaran a confundir.

En otro de sus libros, The Breaking Point, Koch narra la ruptura entre Hemingway y Dos Passos en la Guerra Civil Española. Hemingway eligió la épica. Dos Passos eligió la verdad incómoda. Uno fue estatua. El otro, silencio. Porque, como Koch demuestra, el poder premia al obediente con posteridad. Al disidente, con olvido.

Lo más terrible no es lo que Koch cuenta, sino cómo fue borrado por contarlo. No hubo debate. No hubo refutación. Solo un exilio elegante. Un silencio editorial. Un desdén programado. Se le acusó de “decir demasiado”. Y en el mundo literario, eso se paga con la desaparición sin juicio.

Más grave aún: fue saqueado. Ciertas páginas de Sefarad, novela fragmentaria de un célebre autor español, parecen salidas directamente de los libros de Koch. Misma estructura, mismos personajes, mismas reflexiones. Pero sin citar. Sin reconocer. Sin siquiera agradecer. Porque en la posmodernidad literaria, el robo se disfraza de homenaje. Se reescribe la verdad como ficción y se publica como hazaña.

Y así, mientras el autor verdadero es borrado, el epígono es premiado.

La historia se repite. Bujarin fue borrado con balas. Gorki, con veneno. Koch, con silencio. Todos por lo mismo: porque sabían y decidieron hablar. Porque entendieron que el centro del poder no tolera ni la disidencia externa ni la lucidez interna.

Hoy no hace falta fusilar a nadie. Basta con no invitarlo a la mesa. Con no reseñar su libro. Con no traducirlo. Con dejarlo fuera de catálogo. Y así, la verdad muere como murió Gorki: rodeada, vigilada, manipulada, enterrada sin duelo.

“No me mates, Koba.”

Eso dijo Bujarin, pero podría haberlo dicho cualquier escritor que comprendió tarde que la literatura no salva del poder. Que escribir bien no protege de los cuchillos. Que la inteligencia no inmuniza contra la purga.

Por eso esta columna. Porque desde esta torre imaginaria —esta Alejandría menor— insistimos en leer a los que dijeron demasiado. A los que no sabían callar. A los que murieron, unos con balas, otros con silencio.

Porque mientras el archivo se mantenga vivo, Koba no gana del todo.

Israel Centeno

Desde la Torre de Alejandría, año del silencio documentado

Leave a comment