Israel Centeno

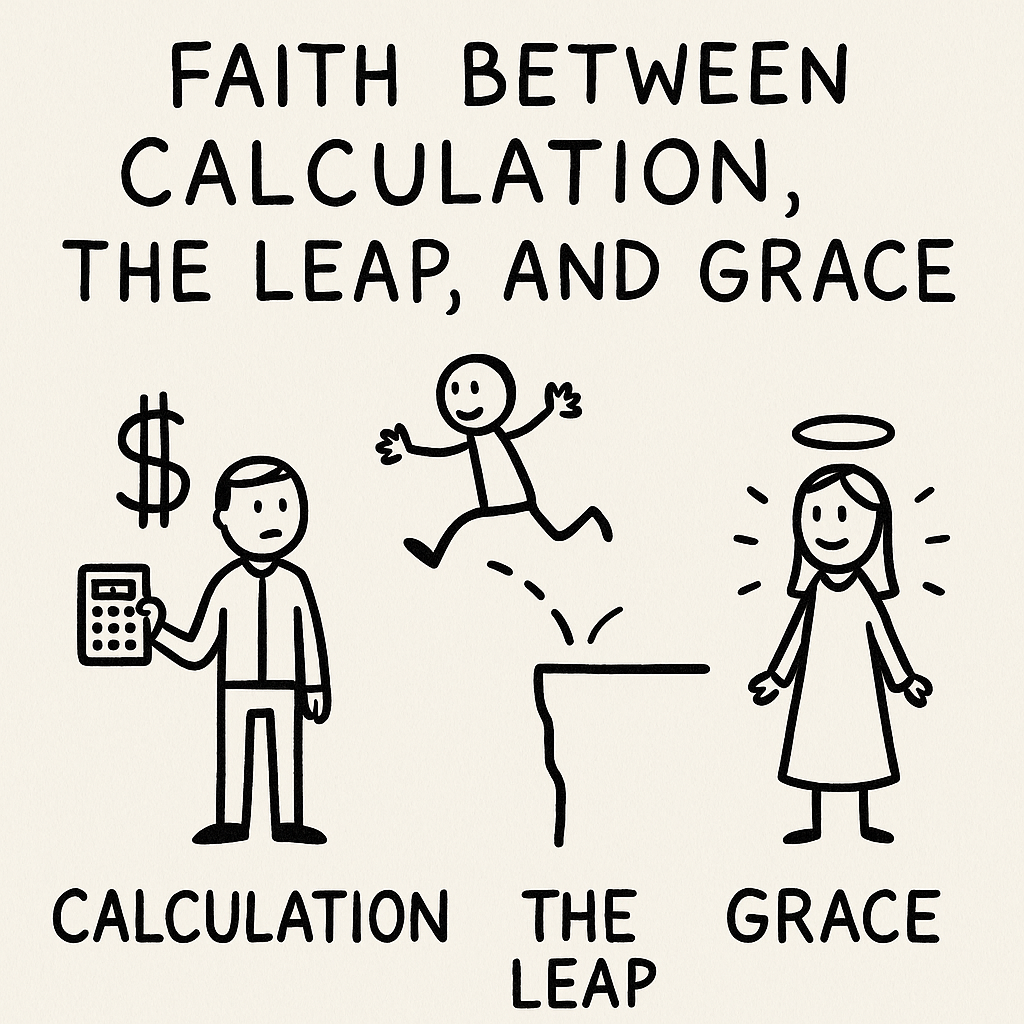

Blaise Pascal, el científico que dialogaba con Dios entre experimentos de física y noches de fuego, dejó una de las propuestas más famosas y discutidas de la historia de la filosofía: la apuesta por la existencia de Dios. No pretendía probar la existencia divina como lo haría un escolástico, sino seducir a la razón moderna con su propia lógica. Si crees en Dios y Dios existe, ganas todo; si no existe, no pierdes nada esencial. Si no crees y Dios existe, lo pierdes todo. Desde este punto de vista, lo más razonable es creer. Pero esa “razonabilidad” no es aún fe. Es, en el mejor de los casos, un acto de prudencia frente al abismo, una estrategia metafísica para no errar por completo si Dios existe. Es la antesala del milagro, pero no el milagro.

Pascal lo sabía. Por eso no se detuvo en la lógica del cálculo. Añadió algo más inquietante: “Haz como si creyeras, y acabarás creyendo.” Como quien afina un instrumento aunque no entienda aún la música. Aquí comienza la paradoja: el acto externo puede abrir la puerta a una transformación interior. No porque la costumbre engendre fe, sino porque —según Pascal— Dios se digna obrar incluso a través del gesto repetido de quien aún no ha sido tocado por la gracia.

A esa lógica fría pero apasionada le responde, desde otra galaxia existencial, Søren Kierkegaard. Para él, la fe no se juega como una apuesta, ni se finge con esperanza de que se encienda. La fe es un salto, pero no un salto confiado como el de un niño que corre hacia su padre. Es el salto del que sabe que está saltando hacia lo absurdo. El caballero de la fe, como Abraham, camina hacia el sacrificio sin promesa visible, convencido de que Dios le devolverá al hijo, aunque la realidad entera le grite lo contrario. Para Kierkegaard, la fe es escándalo, angustia, vértigo. Es aceptar que la razón ha llegado a su límite y que sólo un acto de amor absoluto puede atravesar el abismo. El que cree no calcula beneficios; se abandona. No actúa “como si creyera”, sino que deja de vivir por sí mismo para vivir por Otro.

Y sin embargo, ni el cálculo de Pascal ni el salto de Kierkegaard bastan para explicar el misterio de la fe. Porque la fe no nace ni del miedo a perderlo todo ni del coraje de saltar al vacío. La fe, según Santo Tomás de Aquino, es un acto del intelecto movido por la voluntad bajo la moción de la gracia divina. Es decir: no la produce la inteligencia por sí sola, ni la voluntad puede sostenerla sin ayuda. La fe es participación en una luz que no nace del alma, sino que la ilumina desde lo alto. No es reacción ante la angustia, ni estrategia frente a la muerte, sino una forma nueva de conocer que el alma recibe cuando Dios se revela.

Ahí radica la diferencia radical. Pascal nos lanza a la fe como posibilidad racional; Kierkegaard como exigencia existencial. Tomás, en cambio, nos muestra que la fe es un don que eleva la razón sin abolirla, que transforma la voluntad sin esclavizarla. La fe no es salto ni cálculo: es gracia que interpela, que toca y que llama. Es respuesta libre a una invitación que solo se entiende en el misterio del amor divino.

Por eso, en última instancia, todo ser humano se encuentra alguna vez ante esta encrucijada. Puede apostar, puede saltar, puede esperar. Pero si no abre su corazón a la gracia, si no pide ser tocado en lo profundo, nada bastará. Y si la gracia llega —como siempre llega— la fe dejará de ser un juego de posibilidades o un salto a lo absurdo. Se convertirá en certeza silenciosa, en descanso del alma, en fuego que arde sin consumir.

Creer no es haber ganado una apuesta ni haber sobrevivido al salto. Es haber sido amado primero.

Leave a comment