Diario de Santa Faustina Kowalska

Israel Centeno

He vuelto a leer el Diario de Santa Faustina Kowalska movido por una provocación. En una conversación reciente, alguien me dijo —con una convicción casi tranquila— que ese libro no era más que una expresión del culto al dolor propio del catolicismo. Lo curioso es que yo lo había leído antes, lo había aceptado como un texto espiritual potente, pero sin detenerme de verdad en esa objeción. Esa frase me obligó a volver. No para defenderme, sino para responder con honestidad.

Al releerlo, la primera sensación fue de reto. No solo intelectual. Algo más hondo. Sentí que tenía que dar una respuesta porque mi fe, aun siendo realista —porque no niega el dolor—, no puede renunciar a la esperanza. Y lo que encontré en esas páginas no fue una exaltación del sufrimiento, sino otra cosa muy distinta: un aprendizaje lento, encarnado, profundamente humano, sobre cómo atravesar el dolor sin absolutizarlo.

Faustina entra al monasterio siendo muy joven. No entra como una mística consumada, sino como una mujer frágil, sensible, con un deseo intenso de amar a Dios y con una torpeza muy concreta para encajar en la vida común. Desde el inicio aparece la incomprensión. La sospecha. El maltrato cotidiano del colectivo. La sequedad espiritual. Ese silencio de Dios que no tiene nada de romántico. Ahí ya hay dolor, y no es físico. Es el dolor de no ser entendida, de no ser tomada en serio, de no encontrar palabras que la defiendan.

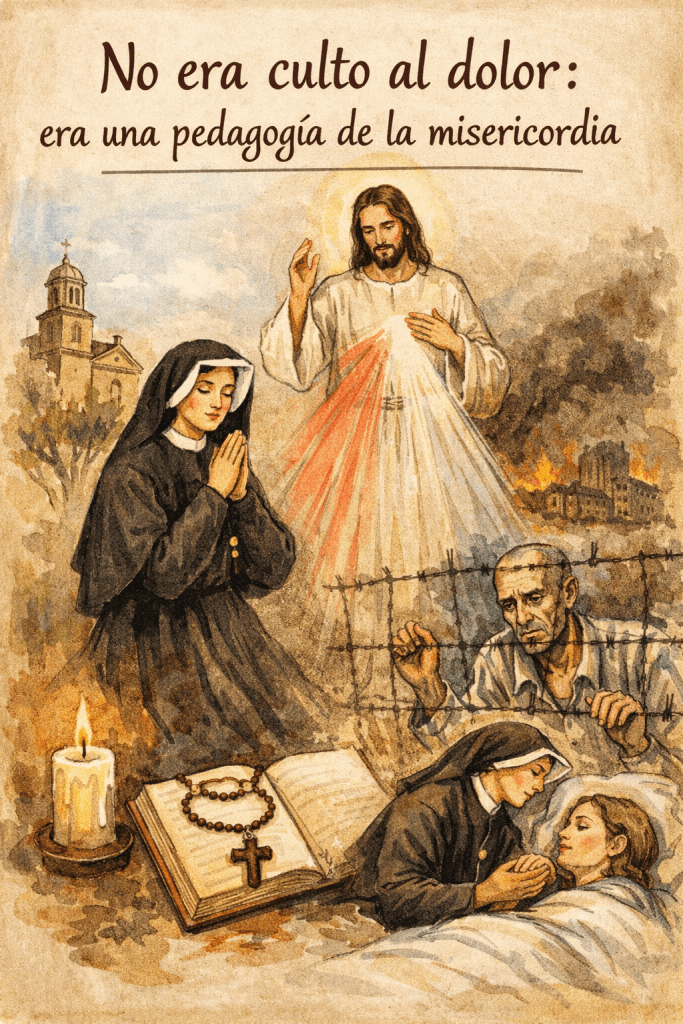

Más adelante llega el cuerpo. La enfermedad. La tuberculosis. El agotamiento. Pero es importante notar algo que el Diario deja claro: Faustina no busca el dolor. No lo fabrica. No lo glorifica. Vive en una época en la que todavía circulan prácticas de sacrificio físico extremo, y sin embargo ella va comprendiendo —poco a poco— que una oración dicha con verdad, un trabajo ofrecido con amor, una atención concreta al otro, valen infinitamente más que cualquier castigo corporal autoimpuesto. Hay un desplazamiento silencioso pero decisivo: del dolor buscado al dolor inevitable, y de ahí a la misericordia.

Su relación con Cristo es, ante todo, una relación de amor. Y ella lo formula con una lucidez que desarma: el ser humano necesita amar. Amar implica compromiso. El compromiso, muchas veces, implica sequedad, espera, añoranza. Amar duele, no porque el dolor sea el fin, sino porque el amor expone. Pero ese mismo amor —cuando es real— termina abriéndose a una alegría profunda. No a una euforia superficial, sino a una alegría que sostiene incluso cuando el cuerpo se apaga.

El centro de todo es la misericordia. Faustina insiste una y otra vez en que no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. No porque el pecado no importe, sino porque nunca tiene la última palabra. Ella acompaña a moribundos, consuela a hermanas que están partiendo, reza por quienes no pueden rezar por sí mismos. Su sensibilidad se afina en el contacto con la fragilidad ajena. No hay condena. Hay intercesión. No hay espectáculo del sufrimiento. Hay responsabilidad por el otro.

Todo esto ocurre en un contexto histórico concreto. Polonia es una nación herida, sin estabilidad, con la sombra de una guerra que se anuncia. Judíos y polacos serán aniquilados pocos años después. El dolor no es una hipótesis teológica; es una atmósfera. En ese mundo, pretender que la vida puede reducirse al placer es una fantasía. Faustina descubre que el dolor no es el final, sino un lugar de trabajo interior. Un lugar donde puede nacer la unión con Cristo.

Y esa unión no es abstracta. Cristo no es para ella una idea consoladora. Es alguien que pasó por todos los estadios de la deshumanización: la burla, el escupitajo, la tortura, el abandono, la ejecución pública. No estuvo en un campo de concentración, pero fue llevado hasta el extremo de la negación de su dignidad. Y sin embargo, desde ahí, venció la muerte. No evitando el dolor, sino atravesándolo.

Al cerrar el Diario, la sensación es clara: no hay culto al dolor aquí. Hay una pedagogía de la esperanza. Una afirmación radical de que ni el sufrimiento ni la muerte son la última palabra. Que incluso en la noche, incluso en el cuerpo que se apaga, la misericordia sigue siendo más fuerte. Y que esa misericordia no es una idea piadosa, sino una fuerza capaz de transformar lo más oscuro en un lugar de encuentro.