Israel Centeno

English/Spanish

When Jesus says, “Whoever believes in me shall never die,” he is not making a poetic or symbolic claim. He speaks from the heart of divine revelation, with a clarity that, once grasped, transforms our entire perception of history and human destiny. “Whoever believes in me will never see death” (Jn 8:51). This seemingly simple phrase contains the whole of the Christian promise. Understanding it deeply allows us to read both history and eschatology in an entirely new light.

Unlike other religious or philosophical movements that emerged around the first century—such as Pharisaism, Sadduceeism, or even Essenism—the message of Jesus did not die with its leader but rather multiplied. Instead of dissolving with the execution of its Master, that small band of Galileans and marginal Jews became the foundation of something entirely new: the Church, the Mystical Body of Christ, which not only survived but expanded, transforming cultures, empires, and entire civilizations.

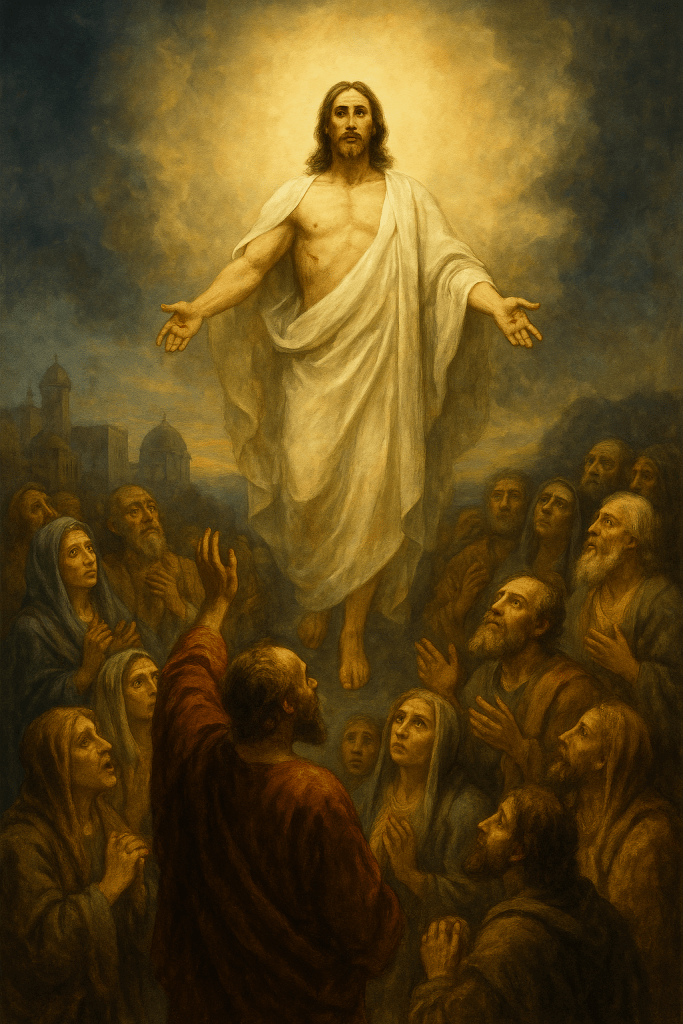

This expansion cannot be explained by human means alone. As Romano Guardini affirmed, what the early Christians possessed was not a new moral code or ideology, but a living experience of the Risen One. The resurrection of Jesus was not a metaphor or a collective illusion but an event that shattered the laws of physics without violating them, that upended history without crushing it, and that offered a new horizon: the glorification of the body, communion with God, real eternal life—not symbolic.

Paul, in his letter to the Corinthians, expresses this reality in deeply eschatological terms:

“It is sown a perishable body, it is raised an imperishable body; it is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power; it is sown a natural body, it is raised a spiritual body” (1 Cor 15:42-44).

And he adds, in a climactic outburst of hope:

“In the twinkling of an eye, at the last trumpet… the dead will be raised imperishable, and we shall be changed” (1 Cor 15:52).

Paul is not speaking mythologically. He describes the radical, definitive passage from time into eternity, from the corruptible body to the glorious body, from mortal experience into full communion with the Triune God. This transformation is not symbolic—it is real, and it is grounded in the foundational event of our faith: the resurrection of Christ.

When Jesus affirms that those who believe in Him “will not see death,” He refers to the second death—the separation of the soul from God (cf. Rev 20:6). Physical death becomes a transition, not an end. The soul, upheld by grace, remains in communion with Christ and awaits—in God’s time, not ours—the final glorification of the body.

This means that eternal life does not begin after death, but from the moment we believe and live in Christ. We are already—sacramentally—living the firstfruits of eternal life. The Christian lives dying to the world but rising already in spirit.

That is why Jesus says, “Let the dead bury their dead” (Mt 8:22). What sounds scandalous becomes a key eschatological insight: there are dead who walk, and there are those who, though dead to the world, live for God. The one united to Christ already partakes, though veiled, in future glory.

The Christian hope is not merely “going to heaven.” It is to be fully transformed by grace, participating in the divine mode of being. As John writes:

“What we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is” (1 Jn 3:2).

To see God is to become a reflection of His glory, not as something incidental but as the true destiny of the redeemed soul. This beatific vision, the culmination of eschatology, implies full communion with the Father, Son, and Holy Spirit. What we now know as promise, we will behold as Presence. And what we now believe with effort, will become eternal rest in the Truth that never fades.

We already have a decisive sign: the risen body of Christ. In Him we see what our own glorified bodies will be. His body is no longer bound by the natural laws of this world: He enters a locked room, appears to the disciples of Emmaus, and yet He eats, is touched, speaks. This is not a pious metaphor—this is the Good News. How could it not be, when it reveals the luminous destiny of the redeemed human being?

We have seen His glory, foreshadowed at Tabor, where the mortal body is transfigured before the trembling eyes of Peter, James, and John. And we also have the visions of Teresa of Ávila, John of the Cross, Thomas Aquinas, who describe with mystical sobriety eternal life as perfect union and unending joy, where the will rests in the Absolute Good and the intellect in Truth without shadow. Even Simone Weil, who never formally entered the Church, said that Christ spoke to her directly, that they prayed the Our Father in Greek together, and that the beauty of the Cross revealed the meaning of existence.

All of this invites us to look upward, despite evil, despite the broken world, despite the modern man who makes himself god through scientific and technological delirium. Precisely because of that, because modernity has closed itself to mystery, it becomes more urgent to proclaim the Good News: Christ is risen, and His glorified body is the pledge of our future glorification.

Christianity does not flourish because it is more useful, moral, or sentimental. It flourishes because it is true. Because it offers a real answer to suffering, to death, and to the longing for eternity. Whoever believes in Christ will not know death, for he already lives in Him—and will live forever.

On this promise rests the Church, the martyrs, the saints’ fidelity, and the hope of the faithful. Eschatology is not an appendix to theology—it is its crowning. And in it we learn that, in the end, there will be no terror, no silence, no ash. There will remain Love—and we shall be with Him, in glory.

No Conoceremos la Muerte

Cuando Jesús dice: “El que cree en mí no morirá para siempre”, no hace una afirmación poética o simbólica. Habla desde el corazón de la revelación divina, con una claridad que, al ser comprendida, transforma la percepción entera de la historia y del destino humano. “Quien cree en mí no conocerá la muerte” (Jn 8,51). Esta frase, aparentemente simple, contiene la totalidad de la promesa cristiana. Comprenderla con profundidad nos permite leer la historia y la escatología bajo una luz completamente nueva.

A diferencia de otros movimientos religiosos o filosóficos que surgieron en torno al siglo I, como el fariseísmo, el saduceísmo o incluso el esenismo, el mensaje de Jesús no se extinguió con la muerte de su líder, sino que se multiplicó. En vez de disolverse con la ejecución de su Maestro, ese pequeño grupo de galileos y judíos marginales se convirtió en el cimiento de una realidad completamente nueva: la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, que no sólo sobrevivió, sino que se expandió, transformando culturas, imperios y civilizaciones enteras.

Esta expansión no puede explicarse por medios humanos. Como afirma Romano Guardini, lo que los primeros cristianos poseían no era un código ético nuevo, ni una ideología, sino una experiencia viva del Resucitado. La resurrección de Jesús no fue una metáfora ni una ilusión comunitaria, sino un evento que rompió las leyes de la física sin violarlas, que trastocó la historia sin aplastarla, y que ofreció un horizonte nuevo: la glorificación del cuerpo, la comunión con Dios, la vida eterna real, no simbólica.

San Pablo, en su carta a los Corintios, expresa esta realidad con un lenguaje profundamente escatológico: “Se siembra un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible; se siembra en ignominia, resucita en gloria; se siembra en debilidad, resucita en poder; se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual” (1 Cor 15,42-44). Y añade, como un clímax apocalíptico lleno de esperanza: “En un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta… los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados” (1 Cor 15,52).

Aquí san Pablo no está hablando en términos mitológicos. Lo que describe es el paso radical y definitivo del tiempo a la eternidad, del cuerpo sujeto a corrupción al cuerpo glorioso, de la experiencia mortal a la comunión plena con el Dios trino. Esta transformación no es simbólica, sino real, y está fundada en el acontecimiento fundante de nuestra fe: la resurrección de Cristo.

Cuando Jesús afirma que quienes creen en Él “no conocerán la muerte”, se refiere a la segunda muerte, aquella que implica la separación del alma con Dios (cf. Ap 20,6). La muerte física será un tránsito, pero no un final. El alma, sostenida por la gracia, permanecerá en comunión con Cristo y esperará —en el tiempo de Dios, no en el nuestro— la glorificación final de su cuerpo.

Esto implica que la vida eterna no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que se cree y se vive en Cristo. Ya estamos —de forma sacramental— en las primicias de la vida eterna. El cristiano vive muriendo hacia el mundo, pero ya resucitando en su espíritu.

Por eso Jesús dice: “Deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mt 8,22). Lo que parece un escándalo se convierte en clave de lectura escatológica: hay muertos que caminan, y hay vivos que han muerto al mundo, pero viven para Dios. El que está unido a Cristo participa ya, aunque veladamente, de la gloria futura.

La esperanza escatológica del cristiano no es simplemente “ir al cielo”. Es ser transformado plenamente por la gracia, participando del modo de ser divino, como afirma San Juan: “Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es” (1 Jn 3,2).

Ver a Dios es convertirse en reflejo de su gloria, no como algo accesorio, sino como destino propio del alma redimida. Esa visión beatífica, culminación de la escatología, implica la plena comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que ahora conocemos como promesa, lo veremos como Presencia. Y lo que hoy creemos con esfuerzo, se hará descanso eterno en la Verdad que no pasa.

Ya tenemos un dato decisivo: el cuerpo resucitado de Cristo. En Él se nos ha mostrado cómo será ese cuerpo glorioso que esperamos. No está sujeto a las leyes naturales de este mundo: entra en un cenáculo con las puertas cerradas, se hace presente entre los discípulos de Emaús al partir el pan, y sin embargo, tiene carne y huesos, come pescado, permite ser tocado, habla. Esta no es una metáfora piadosa, es la buena nueva. ¿Cómo no habría de serlo, si nos revela el destino luminoso del hombre redimido?

Hemos visto ya su gloria, anticipada en el Tabor, donde el cuerpo mortal se transfigura ante los ojos temblorosos de Pedro, Santiago y Juan. Y tenemos además las visiones de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, que describen con sobriedad mística la vida eterna como unión perfecta y gozo sin fin, donde la voluntad descansa en el Bien absoluto y la inteligencia en la Verdad sin sombra. Incluso Simone Weil, que no cruzó formalmente el umbral de la Iglesia, afirmó que Cristo le habló directamente, que rezaron juntos el Padre Nuestro en griego, y que la belleza de la cruz le reveló el sentido de toda la existencia.

Todo esto nos invita a mirar hacia lo alto, a pesar del mal, a pesar del mundo roto, a pesar del hombre que pretende ser Dios de sí mismo a través del delirio científico y tecnológico. Precisamente por eso, porque el hombre moderno se ha cerrado al misterio, se hace más urgente proclamar la buena noticia: Cristo ha resucitado, y su cuerpo glorioso es la prenda de nuestra glorificación futura.

El cristianismo no florece porque sea más útil, más moral o más sentimental. Florece porque es verdadero. Porque da una respuesta real al dilema del sufrimiento, al enigma de la muerte y al anhelo de eternidad. El que cree en Cristo no conocerá la muerte, porque ya vive con Él, y vivirá para siempre.

En esta promesa se sostiene la Iglesia, el martirio, la fidelidad de los santos, y la esperanza del pueblo fiel. La escatología no es un apéndice de la teología: es su coronación. Y en ella se nos revela que, en el momento final, no quedará el terror, ni el silencio, ni la ceniza. Quedará el Amor, y nosotros con Él, en gloria.