Israel Centeno

Dear Albert Camus, Jean-Paul Sartre, and Martin Heidegger,

I write to you from a dystopian future, a post-secular world consumed by spiritual fatigue. Here, at the edge of this abyss, the civilization you helped to shape lies exhausted and meaningless. Your ideas on Nothingness, absurdity, and anguish left a profound imprint on our culture, and today, the echoes of your philosophies still resonate in the emptiness that surrounds us. I address you, masters of 20th-century thought, with a grieving heart: Why, in your time, did you prefer Nothingness, absurdity, or anguish over the idea of an Eternal Being? Why did you reject the possibility of a transcendent truth and a divine presence that might give meaning to Being?

I remember your foundational works—Being and Nothingness, Nausea, The Rebel, Being and Time —as inverted lighthouses that, rather than offering light, radiated a defiant shadow. You three, in different but converging styles, portrayed the human of your era as metaphysically orphaned.

Jean-Paul, in Being and Nothingness you taught that man has no given essence, that we are “condemned to be free” in a world without God or preordained values. You defined the pour-soi as a void, a nothingness that constructs itself through free choices, always conscious of a chasm of meanings. In Nausea, your protagonist experiences disgust and vertigo at the mere existence of things, discovering that everything simply “is” without a reason. That overwhelming gratuity of existence led to anguish: the awareness of a total freedom with no guide, a terrifying insecurity in every decision. You admitted that anguish is the cost of absolute freedom, because in the end, “there is no God to tell us what we must do,” and man feels forsaken before his choices. Your philosophy rejected any transcendent truth; instead, it placed upon human shoulders the unbearable burden of inventing meaning ex nihilo, in the midst of Nothingness.

Albert, you spoke of the absurd with the voice of the poetic rebel. In The Rebel and earlier in The Myth of Sisyphus, you portrayed humanity, upon finding no divine order in the universe, deciding to assert its dignity through rebellion. You proclaimed that the world lacks ultimate meaning—that the “universe is absurd”—yet you proposed that “the greatness of man lies in knowing it and accepting it.” You maintained that we must live “without hope” of eternity, rejecting supernatural consolations, and instead creating our own value through human solidarity and justice. Yet your heart was troubled. Not believing in God did not erase the unease; it only left an open wound. You bitterly asked: “What can we expect of man when he expects nothing and believes in nothing?” That rhetorical question found its answer in your novels: Meursault, “a hollow man” who kills without motive in The Stranger, because in a world governed by chance there are no longer any whys, no finalities. Years later, shortly before your untimely death, you would confess: “I am a disillusioned and exhausted man. I have lost faith, I have lost hope. It is impossible to live a life without meaning.” Even you, Camus, sensed that ethical rebellion was not enough to fill the void; your soul still thirsted for an absolute you publicly denied.

Martin, you embarked on a radical exploration of Being, reviving the question of the meaning of being in Being and Time. You unearthed human finitude with lucidity: you described Dasein (that concrete human being) as a being thrown into the world, Geworfenheit, launched without reason or purpose into existence. In your fundamental ontology, there was no mention of a Creator or divine sustenance; man appeared abandoned to temporality, defined by his being-towards-death and the anguish before Nothingness. You admired the authenticity of the individual who embraces his mortal destiny, but ignored the possibility of an eternal horizon. You contemplated the void revealed in the experience of Nothingness (in your famous lecture on “Nothingness nothings”), and proposed that only by facing that void can man find himself. Yet you remained silent on the question of God. Your student, Karl Rahner, called you a “hidden theologian,” but your pages offered no supernatural consolation. Yours was a diagnosis without transcendental remedy: man, you said, must find meaning despite being thrown into a world and doomed to vanish in death. You never spoke of an eternal Being sustaining finite beings; for you, transcendence was only Being manifesting in time, not a personal God who loves us.

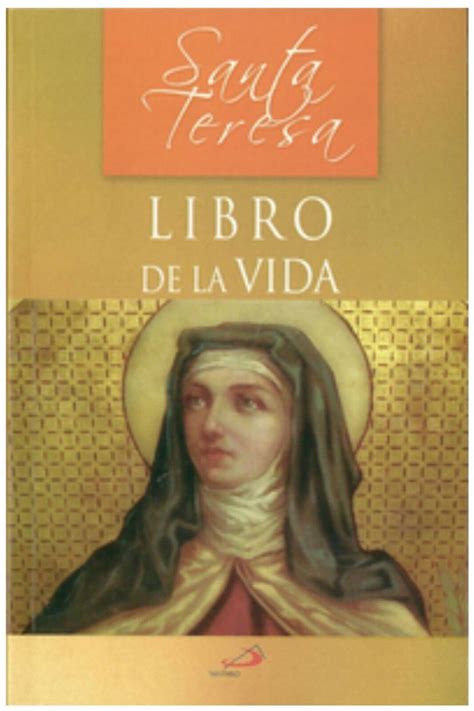

I confess that, as a spiritual student of Edith Stein, my perspective on your philosophical legacies is profoundly different. My teacher, Edith Stein (also known as Saint Teresa Benedicta of the Cross), walked an intellectual and mystical path opposite to yours. She too knew the dark night of doubt—having been a disciple of Husserl and immersed in modern philosophy—but ultimately she entrusted herself to an Eternal Being you declined to seek. Stein dared to ask the ultimate question of Being, and that led her to a spiritual ontology: a view of the human person as a creature with an immortal soul, made in the divine image, called to a truth that transcends the temporal. In her work Finite and Eternal Being, Stein traced a path toward God through philosophy itself: she found in the essences of created things the traces of an absolute foundation. She discovered that every finite being points beyond itself. For Stein, the beauty and order of the world were not absurd or gratuitous, but reflections of eternal archetypes conceived by a loving Intelligence. Every truth discovered by reason was, for her, a sign pointing to the Supreme Truth, and every longing of the soul a call from the Infinite Spirit.

Where you saw a Nothing underlying being, Stein saw the discreet presence of the Divine, the ultimate foundation that sustains all reality. She wrote that the finite spirit (our soul) is always “exposed to non-being for lack of shelter,” but also that it is anticipated and upheld by the Infinite Spirit. That is: without God our soul is vulnerable to Nothingness, orphaned and fragile; but in God, it finds shelter and reaches its fulfillment. Stein understood the search for meaning not as a scream into the void, but as a dialogue: reason inquires, and the Eternal Being reveals Himself silently to the one who opens their heart in faith. She affirmed that truth is not an arbitrary construct, but a Transcendent Person who has compassion for our misery and fills our existence with meaning.

Contemplating your legacy through Stein’s teachings, the contrast could not be more striking. You proclaimed Nothingness, while she clung to the Eternal Being. You exalted absolute freedom even knowing it left man in anguish and abandonment; she, instead, taught that human freedom truly blossoms when it is oriented toward the good and the truth of God. You saw man as “thrown” into a senseless world; she saw him as “sustained” at every moment by invisible hands of grace. Where Sartre denied a given human nature (because without God “existence precedes essence”), Stein reclaimed the Thomistic insight that in God lies our archetype: we are creatures with an essence eternally conceived in the divine mind. Where Camus declared we must not expect anything from Heaven, Stein persevered in supernatural hope, even in the darkness of Auschwitz, believing that suffering itself gains meaning in the Cross. And where Heidegger spoke of anguish before Nothingness, Stein responded with a serene certainty of Being: the certainty that the Eternal Being calls us by name and loves us, even as we walk through the valley of shadows.

Now, from this future time, I witness the bitter fruits of a civilization that, in large part, followed your steps without looking further. By making absurdity and Nothingness their banner, our age has reaped hopelessness. People today live as if God did not exist; they feel radically free, but alone, lost within themselves. Without a transcendent compass, we have seen the proliferation of nihilism disguised as freedom. The idea that “there is no essence or universal truth” became absolute, and with it, each person ended up locked in their subjectivity, isolated. By abolishing the notion of a divine or objective meaning, we thought we were gaining autonomy, but in reality we drowned in the collective anguish of not knowing why we live. Today a kind of global existential nausea prevails: a weariness, an apathy of souls that no longer find a reason to get up each day. Your writings spoke to the intellectual individual of your time, inviting him to bravely face the lack of cosmic meaning; but as those ideas spread, the masses—less stoic than your novelistic heroes—fell into apathy or meaningless violence. The condition Sartre called bad faith abounds: to escape the anguish of freedom, people retreat into consumption, tribal ideologies, or any distraction rather than face the question of meaning. And yet, suffering has not vanished; on the contrary, the absence of a higher meaning makes it nearly unbearable. As you, Albert, rightly observed: without the expectation of “a beyond,” existence becomes unbearable.

I want you to know I write not in reproach, but with sorrow and a thirst for understanding. You loved humanity and sincerely sought the truth you thought possible. Perhaps it was inevitable that, after the wars and horrors of your century, you would distrust grand narratives and resist religious promises that many had betrayed. I understand your disillusionment with gods made by men. Your choice of Nothingness or absurdity was perhaps an act of honesty before a sky that seemed empty. And yet, from my little lamp lit with the oil of faith, I wonder if in that fervent rejection of transcendence there was not a premature renunciation of hope. Edith Stein, living in the same turbulent age, discovered a different path: she opened her soul to the possibility of the Eternal. In the midst of Nazism, when all seemed absurd, she found a divine presence in the silence, a flame of meaning that even the ovens of Auschwitz could not extinguish. You, instead, offered the world only the image of man alone with himself, brave but exhausted, free yet torn apart. And that man, lacking living water for his thirst, eventually withered. Your civilization of “God is dead” left us technological achievements and liberties, yes, but at enormous spiritual cost: it left us with a parched collective soul.

I speak from that withered world, but not without flashes of hope. There are still some of us who await the light. In this abyss of the future, I hold onto the teaching of my guide Edith Stein: truth exists and awaits us, even if we are slow to accept it. I believe, with Stein, that the light of the Eternal Being still shines beyond all the nights of nihilism. It is a latent dawn, ready to break when we awaken from the nightmare of Nothingness. That is why I write to you, visionaries of despair, from the darkness of a future that still longs for dawn. I write to build an imaginary bridge between your restless consciences and this lost generation, hoping for a response, a correction, or at least a word of comfort. I want to believe that if you could see what your ideas became, you might look with new eyes toward that Other you did not see.

This letter may never reach its addressees; after all, you already belong to the eternity of memory. Still, I needed to tell you that, despite everything, I do not judge you enemies of truth, but misunderstood seekers. Your questions remain alive here, but your answers no longer suffice. Absurdity, Nothingness, and anguish have not quenched humanity’s thirst for meaning. That is why, from this abyss still awaiting light, I turn my gaze to the Eternal Being Edith Stein invited us to contemplate. Toward that direction I now point the compass you cast aside. Perhaps, in some fold of time or eternity, your restless spirits may also glimpse that transcendent light.

No more for now. I bid farewell with a hope that survived the ashes of postmodernity. I still await the dawn in this abyss, convinced that the final word belongs not to Nothingness, but to the Being who is Love and Meaning. You, who so deeply reflected on being and nothingness, deserved to find that Eternal Being. Perhaps in the mystery of God, you already have.

From my solitude, filled with faith,A humble spiritual disciple of Edith Stein,

Carta desde el abismo del futuro

Queridos Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger:

Les escribo desde un futuro distópico, un mundo post-secular consumido por la fatiga espiritual. Aquí, en el abismo de esta era, la civilización que ayudaron a moldear yace agotada y sin sentido. Sus ideas sobre la Nada, el absurdo y la angustia calaron hondo en nuestra cultura, y hoy los ecos de aquellas filosofías resuenan en el vacío que nos rodea. Me dirijo a ustedes, maestros del pensamiento del siglo XX, para preguntar con el corazón en duelo: ¿por qué, en su momento, prefirieron la Nada, el absurdo o la angustia en lugar de explorar o rendirse ante la idea de un Ser eterno? ¿Por qué descartaron la posibilidad de una verdad trascendente y una presencia divina que diera sentido al ser?

Recuerdo sus obras fundamentales —El ser y la nada, La náusea, El hombre rebelde, Ser y tiempo— como faros invertidos que, en vez de luz, irradiaban una sombra desafiante. Ustedes tres, con estilos distintos pero convergentes, pintaron al ser humano de vuestra época sumido en la orfandad metafísica. Jean-Paul, en El ser y la nada enseñaste que el hombre no tiene esencia dada, que «estamos condenados a ser libres» en un mundo sin Dios ni valores preestablecidos. Definiste al pour-soi como un vacío, una nada que se hace a sí misma mediante elecciones libres, siempre consciente de un abismo de significados. En La náusea, tu protagonista siente asco y vértigo ante la mera existencia de las cosas, descubriendo que “de más está” todo lo que es, porque nada tiene una razón de ser más allá de sí mismo. Esa sensación de gratuidad absoluta del existir desembocaba en angustia: la conciencia de una libertad total y sin guía, una inseguridad angustiosa ante cada decisión. Admitiste que la angustia es el precio de la libertad absoluta, porque al final “no hay un Dios que nos dicte lo que debemos hacer” y por eso el hombre se siente desamparado y solo frente a sus elecciones. Tu filosofía, Jean-Paul, rechazó cualquier verdad trascendente; en su lugar, pusiste sobre los hombros humanos la carga insoportable de inventar un sentido ex nihilo, en medio de la Nada.

Albert, tú en cambio hablaste del absurdo con la voz del poeta rebelde. En El hombre rebelde y anteriormente en El mito de Sísifo, retrataste una humanidad que, al no encontrar orden divino en el universo, decide afirmar su dignidad a través de la rebeldía. Proclamaste que el mundo carece de sentido último —que el “universo es absurdo”— y aun así propusiste que “la grandeza del hombre reside en saberlo y aceptarlo”. Sostuviste que debíamos vivir “sin esperanza” de eternidad, sin recurrir a consuelos sobrenaturales, creando nuestro propio valor en la solidaridad y la justicia humanas. Sin embargo, tu propio corazón se inquietaba. No creer en Dios no disipó el malestar, sino que dejó una herida abierta. Te preguntaste con amargura: “¿Qué puede esperarse del hombre cuando no espera nada y no cree en nada?”. Esa pregunta retórica la respondiste en tus novelas: el resultado es un Meursault, “un hombre hueco” que mata sin motivo en El extranjero, porque en un mundo gobernado por el azar ya no hay porqués ni finalidad. Años más tarde, poco antes de tu muerte prematura, confesarías: «Soy un hombre desilusionado y exhausto. He perdido la fe, he perdido la esperanza. Es imposible vivir una vida sin sentido». Incluso tú, Camus, intuías que la rebelión ética no bastaba para colmar el vacío; te reconociste hastiado, anhelando una fe que diera sentido. Tu valor te llevó a luchar por la humanidad, pero tu alma seguía sedienta de un absoluto que públicamente negaste.

Martin, tú emprendiste una exploración radical del Ser, devolviéndonos la pregunta por el sentido del ser en Ser y tiempo. Desenterraste la finitud humana con lucidez: describiste al Dasein (ese ser humano concreto) como un ser arrojado al mundo, Geworfenheit, lanzado sin porqué ni para qué en medio de la existencia. En tu ontología fundamental no mencionaste un Creador ni un sustento divino; el ser humano apareció como abandonado a la temporalidad, definido por su ser-para-la-muerte y la angustia ante la Nada. Admiraste la autenticidad del individuo que asume su finitud y su destino mortal, pero ignoraste la posibilidad de un horizonte eterno. Contemplaste el vacío que se abre en la experiencia de la nada (aquella famosa conferencia tuya donde afirmaste que “la Nada nadea”), y propusiste que solo encarando ese vacío el hombre podría encontrarse a sí mismo. Sin embargo, te quedaste en silencio sobre la pregunta de Dios. Tu alumno, Karl Rahner, te llamaría “teólogo oculto”, pero lo cierto es que tus páginas no ofrecieron consuelo sobrenatural alguno. El tuyo fue un diagnóstico sin medicina trascendente: el hombre, dijiste, debe hallar sentido a pesar de estar arrojado al mundo y abocado a desaparecer con la muerte. Nunca hablaste de un Ser eterno que sostenga al ser finito; para ti, la trascendencia parecía ser únicamente el Ser mismo manifestándose en el tiempo, no un Dios personal que nos ame.

Les confieso que, siendo estudiante espiritual de Edith Stein, mi perspectiva ante sus legados filosóficos es profundamente distinta. Mi maestra, Edith Stein (a quien llamo también Santa Teresa Benedicta de la Cruz), recorrió un camino intelectual y místico opuesto al de ustedes. Ella también conocía la noche oscura de la duda —fue discípula de Husserl, inmersa en la filosofía moderna— pero al final se abandonó confiada a un Ser eterno que ustedes declinaron mirar. Stein se atrevió a preguntar por la verdad última del ser, y esa pregunta la condujo a la ontología espiritual: una comprensión del ser humano como criatura con alma inmortal, hecha a imagen divina, llamada a una verdad que trasciende lo meramente terreno. En su obra Ser finito y ser eterno, Edith Stein ensayó un recorrido hacia Dios desde la misma filosofía: buscó en las esencias del mundo creado las huellas de un fundamento absoluto. Descubrió que todo ser finito apunta más allá de sí mismo. Para Stein, la belleza y el orden del mundo no eran absurdos ni gratuitos, sino reflejos de arquetipos eternos pensados por una Inteligencia amorosa. Cada verdad descubierta por la razón era, para ella, un signo que remitía a la Verdad suprema, y cada anhelo del alma una llamada hacia el Espíritu infinito. Donde ustedes veían una nada subyacente al ser, Stein veía la presencia discreta de lo divino, el fundamento último que mantiene en el ser a todo lo real. Ella escribió que el espíritu finito (nuestra alma) siempre está “expuesto al no-ser por falta de cobijo”, pero también que ese mismo espíritu es anticipado y sostenido por el Espíritu infinito. Es decir, sin Dios nuestra alma queda vulnerable a la nada, huérfana y frágil; pero en Dios encuentra cobijo y se realiza plenamente. Stein no entendía la búsqueda de sentido como un grito en el vacío, sino como un diálogo: por un lado, la razón humana indaga y, por otro, el Ser eterno se revela silenciosamente al que abre su interior a la fe. Esta filósofa santificada afirmaba que la verdad no es una construcción arbitraria, sino una Persona transcendente que se compadece de nuestra miseria y llena de significado nuestro existir.

Al contemplar vuestro legado a la luz de las enseñanzas de Edith Stein, el contraste no podría ser más dramático. Vosotros proclamasteis la Nada, mientras ella se aferró al Ser eterno. Vosotros exaltasteis la libertad absoluta aun sabiendo que sumía al hombre en la angustia y el desamparo; ella, en cambio, enseñó que la libertad humana florece verdaderamente cuando se orienta hacia el bien y la verdad de Dios, cuando se reconoce criatura y no absoluto. Vosotros visteis al hombre “arrojado” a un mundo sin sentido, pero ella lo vio “sostenido” en todo momento por unas manos invisibles de gracia. Donde Jean-Paul Sartre negó que hubiera una naturaleza humana dada (porque sin Dios “la existencia precede a la esencia”), Edith Stein retomó la intuición de Tomás de Aquino de que en Dios estaba nuestro arquetipo: somos criaturas con una esencia pensada eternamente en la mente divina. Donde Albert Camus declaró que no debemos esperar nada del cielo, Edith Stein perseveró en la esperanza sobrenatural, incluso en medio de la oscuridad de Auschwitz, creyendo que el sufrimiento mismo adquiere sentido en la Cruz. Y donde Martin Heidegger habló de angustia ante la nada, Stein respondió con una certeza serena del ser: la certeza de que el Ser eterno nos llama por nuestro nombre y nos ama, aunque caminemos en el valle de sombra.

Ahora, desde este tiempo futuro, contemplo los frutos amargos de una civilización que, en gran parte, siguió vuestros pasos sin mirar más allá. Al hacer del absurdo y la nada su bandera, nuestra era ha cosechado desesperanza. La gente de este futuro vive como si Dios no existiera; todos se sienten radicalmente libres, pero solos, perdidos en sí mismos. Sin una brújula trascendente, hemos visto proliferar la nihilidad disfrazada de libertad. Se absolutizó la idea de que “no hay esencia ni verdad universal”, y con ello, cada individuo ha acabado encerrado en su subjetividad, aislado. Al abolir la noción de un sentido objetivo o divino, creíamos ganar autonomía, pero en realidad terminamos ahogándonos en la angustia colectiva de no saber para qué vivimos. Hoy impera una suerte de náusea existencial global: un hastío, una apatía de almas que ya no encuentran motivo para levantarse cada día. Vuestros escritos hablaban al individuo intelectual de vuestro tiempo, invitándolo a asumir con valentía la falta de sentido cósmico; pero al difundirse esas ideas, la masa humana —menos estoica que vuestros héroes de novela— cayó en la apatía o en la violencia sin causa. Veo a mi alrededor muchedumbres que oscilan entre el vacío hedonista y la desesperación silenciosa. Aquello que Sartre llamaba mala fe abunda: para escapar de la angustia de la libertad se refugian en consumos, en ideologías tribales, en cualquier distracción, antes que enfrentar la pregunta por el sentido. Y sin embargo, el sufrimiento no ha desaparecido; al contrario, la ausencia de un significado más alto lo hace casi intolerable. Como bien apuntaste, Albert, sin la expectativa de “un más allá”, la existencia se vuelve insoportable.

Quisiera que supieran que no les escribo con ánimo de reproche altivo, sino con dolor y ansia de comprensión. Ustedes amaban a la humanidad y buscaron sinceramente la verdad que veían posible. Tal vez era inevitable que, tras las guerras y horrores de su siglo, desconfiaran de los grandes relatos y se resistieran a las promesas religiosas que tantos habían traicionado. Comprendo su desilusión con los dioses fabricados por los hombres. Su elección de la Nada o el absurdo fue, quizá, un grito de honestidad ante un cielo que percibían vacío. Y sin embargo, desde mi pequeña lámpara encendida con el óleo de la fe, me pregunto si en aquel rechazo ardiente a lo trascendente no se coló una renuncia prematura a la esperanza. Edith Stein, viviendo en la misma época turbulenta que ustedes, descubrió una senda diferente: abrió su alma a la posibilidad de lo eterno. En medio de la noche del Nazismo, cuando todo parecía absurdo, ella encontró una presencia divina en el silencio, una llama de sentido que ni siquiera los hornos de Auschwitz pudieron apagar. Ustedes, en cambio, ofrecieron al mundo solo la imagen del hombre a solas consigo mismo, valiente pero exhausto, libre pero desgarrado. Y ese hombre, sin agua viva para su sed, terminó por marchitarse. Vuestra civilización del “Dios ha muerto” nos legó conquistas tecnológicas y libertades, sí, pero a un costo espiritual enorme: nos legó un alma colectiva reseca.

Les hablo desde ese mundo marchito, pero no sin destellos de esperanza. Aún hay algunos que, como yo, esperamos la luz. En este abismo del futuro, me aferro a la enseñanza de mi guía Edith Stein: la verdad existe y nos espera, aunque nosotros demoraremos en aceptarla. Creo, con Stein, que la luz del Ser eterno sigue brillando más allá de todas las noches del nihilismo. Es una aurora latente, preparada para irrumpir cuando despertemos de la pesadilla de la Nada. Por eso les escribo a ustedes, visionarios de la desesperanza, desde las tinieblas de un porvenir que aún ansía al alba. Les escribo para tender un puente imaginario entre sus conciencias inquietas y esta generación perdida, con la esperanza de hallar una respuesta, una rectificación o al menos un consuelo. Quiero pensar que, si pudieran ver lo que devino de sus ideas, tal vez mirarían con nuevos ojos hacia ese Otro al que no vieron.

Sé que esta carta quizás nunca encuentre destinatario; al fin y al cabo, ustedes pertenecen ya a la eternidad del recuerdo. Aun así, necesitaba decirles que, pese a todo, no los juzgo enemigos de la verdad, sino buscadores incomprendidos. Sus preguntas siguen vigentes aquí, pero ya no satisfacen sus respuestas. El absurdo, la nada, la angustia no han saciado el hambre de significado de la humanidad. Por eso, desde este abismo que aún espera luz, vuelvo la mirada al Ser eterno que Edith Stein nos invitó a contemplar. En esa dirección apunto ahora la brújula que ustedes arrojaron al suelo. Ojalá, en algún pliegue del tiempo o de la eternidad, sus espíritus inquietos también alcancen a vislumbrar esa luz trascendente.

Sin más, me despido con una esperanza que sobrevivió a las cenizas de la posmodernidad. Aún aguardo la aurora en este abismo, convencida de que la última palabra no la tiene la Nada, sino el Ser que es Amor y Sentido. Ustedes, que tanto reflexionaron sobre el ser y la nada, merecían encontrar ese Ser eterno. Quizás en el misterio de Dios ya lo habrán encontrado. Desde mi soledad poblada de fe, les envío un saludo respetuoso y conmovedor, con la confianza de que algún día la verdad trascendente que Stein vislumbró termine por iluminar incluso las sombras que ustedes, involuntariamente, ayudaron a proyectar.

Atentamente,

Una humilde discípula espiritual de Edith Stein,

Desde el Abismo del Futuro (aún en espera de la Luz).

From the Abyss of the Future (still waiting for the Light).